Auch nicht im dörflichen Idyll? Teil 5 des Essays von Bernd Schoepe.

Autor: Bernd Schoepe. Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben. Sie finden alle Texte der Friedenstaube und weitere Texte zum Thema Frieden hier. Die neuesten Pareto-Artikel finden Sie in unserem Telegram-Kanal.

Die Anmerkungen zum Text (Fußnoten) folgen aus technischen Gründen gesondert.

Die neuesten Artikel der Friedenstaube gibt es jetzt auch im eigenen Friedenstaube-Telegram-Kanal.

Dies ist Teil 5 des Essays. Lesen Sie hier Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4.

VI Ein dörfliches Idyll: So nah am Krieg und doch – zum Glück – so weit davon entfernt!?

Zwischenfazit

Unter die Teile eins bis vier von „Keiner kommt aus dem Krieg heil wieder raus“ könnte man – wenn man die darin angestellten Überlegungen und Analysen auf meine Person zurückbeziehen möchte – einen Strich ziehen und Folgendes als Zwischenresümee festhalten:

Nun, in meinem 60. Jahr sehe ich mich mit Bedrohungen meines Lebens durch einen von Politikern wieder einmal leichtfertig aufs Spiel gesetzten und einer vom Sicherheits- und Kontrollwahn der Mächtigen langsam erstickten Freiheit konfrontiert. Gefahren, von denen ich vor noch nicht allzu langer Zeit annahm, sie brächten uns nurmehr als ein Gegenstand historischer Reminiszenzen und Zitate zum Nachdenken.

Mir scheint, dass ich jetzt, am Beginn meines letzten Lebensalters, von Entwicklungen eingeholt werde, vor denen ich mich aufgrund meines historisch gut bestirnten Geburtsjahres, lange in Sicherheit wähnte. Angesichts der sich objektiv verdüsternden Aussichten und dem Wetterleuchten des Katastrophischen an dem so gefährlich dräuenden, gewittrigen Horizont meiner Gegenwart, ist die Zeit für einen persönlichen Rückblick vielleicht wirklich gekommen.

* * *

Geboren wurde ich 1965, 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges.

Merkwürdigerweise ist mir erst in den letzten Jahren zu Bewusstsein gekommen, wie kurz die Zeitspanne zwischen meiner Geburt und dem Kriegsende doch war!

Im ersten halben Jahrhundert meiner Existenz war die Frage nach Krieg oder Frieden recht weit von den persönlichen Gefühls- und Gedankenlagen entfernt. Ursache dafür war, dass der vergleichsweise idyllische Mikrokosmos, in den ich hineingeboren wurde, gar nichts vom Krieg zu enthalten schien – jedenfalls nichts Sichtbares mehr. Soweit ich mich erinnern kann, erschien kaum etwas in meiner Wahrnehmung, was auf diesen Weltenbrand noch verwiesen hätte. Nahezu alle Spuren schienen getilgt zu sein - und das nach nur einem Vierteljahrhundert! – Ein erstaunliches Faktum, wie ich (erst) heute finde. (Ich werde später noch näher darauf eingehen.)

Freilich bin ich in der Zeit der Nachrüstung und des großen Streits um den NATO-Doppelbeschluss als Schüler schon für den Frieden auf die Straße gegangen, habe Flugblätter verteilt, eine Menschenkette mitorganisiert, mit Lehrern vor dem Schultor und im Unterricht diskutiert. Um gegen die Stationierung der Pershing-II und Cruise-Missiles-Mittelstreckenraketen zu demonstrieren, bin ich als 15-jähriger 1981 in den Hunsrück gefahren und auch nach Bonn in den Hofgarten, wo ich mich noch leicht verloren in einer unendlich großen Menge von Leuten sehe. Einer Menge, die so groß war, dass ich den großen Heinrich Böll kaum reden gehört, geschweige denn gesehen habe. Zu dieser Zeit lag die Friedensbewegung nicht so quer zum Zeitgeist wie heute. In der Tagesschau berichtete man halbwegs sachlich über das Anliegen und die zahlreichen Aktionen. Damals säumten Hunderttausende die Straßen der Republik (nach offiziellen Angaben 300.000 in Mutlangen, 500.000 in Bonn), viel mehr im Vergleich zu den etwa 30.000 Menschen, die im Februar 2023 dem Aufruf zur Kundgebung zur Beendigung des Ukraine-Krieges von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer am Brandenburger folgten, aus der sich bis heute leider keine neue deutsche Friedensbewegung entwickelt hat.

DIE FRIEDENSTAUBE FLIEGT AUCH IN IHR POSTFACH!

Hier können Sie die Friedenstaube abonnieren und bekommen die Artikel zugesandt, vorerst für alle kostenfrei, wir starten gänzlich ohne Paywall. (Die Bezahlabos fangen erst zu laufen an, wenn ein Monetarisierungskonzept für die Inhalte steht). Sie wollen der Genossenschaft beitreten oder uns unterstützen? Mehr Infos hier oder am Ende des Textes.

Sie schreiben und haben etwas zum Frieden zu sagen? Melden Sie sich gerne: friedenstaube@pareto.space

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Koblenz.

Ich erlebte das, was man eine „behütete Kindheit“ nennt. Das war zum Glück lange vor der Helikopterisierung dieses Begriffs. Die relativ große Freiheit und Sorglosigkeit, von der meine Erziehung bestimmt war, dürfte auch erklären, warum mir das woke Biedermeiertum meiner großstädtischen Latte-Macchiato-Nachbarschaft mittlerweile so auf die Nerven geht.

Wie gesagt: der Ort und die Erlebnisse meiner Kindheit waren denkbar weit vom Krieg entfernt. Denke ich an diese frühesten Erinnerungen zurück, so habe ich die heimatliche rheinische Provinz, genauer gesagt die letzten sanft geschwungenen, zwischen den Tälern von Rhein und Mosel gelegenen Ausläufer der Eifel, als ein Hort der Beschaulichkeit und des Friedens vor Augen. Als Kinder spielten wir das ganze Jahr über draußen. Dass wir uns so oft und so gut es ging elterlicher Aufsicht und Kontrolle entzogen, machte einen Großteil des von mir heute zu preisenden Zaubers meiner Kindheit aus. Dem Drang nach eigenen Erfahrungen, Freiheit und Abenteuern verdanke ich meine Liebe zur Natur, vielleicht auch meinen Sinn für Ästhetik. Sicher aber, seit der Pubertät, auch mein Einzelgängertum und meinen Hang zur Unabhängigkeit.

„Unordnung und frühes Leid“, wie es so schön heißt, der Tod der Mutter und des Bruders, haben diesen Hang verstärkt. Die Rolle der Natur sei hier betont, weil sie für den Menschen ein großer Kraft- und Freudenquell ist. Die Natur vermag auch eine sehr sehr wichtige Friedens- und Trostspenderin, gerade auch in jungen Jahren, zu sein. Begegnet man ihr als Suchender und erfährt auch nur einen Bruchteil ihrer Wunder, erahnt man die Bedeutung der Worte Goethes, nach denen „alles Vergängliche nur ein Gleichnis“ sei. Jedenfalls habe ich diese Kraft, Hilfe und auch Läuterung durch die Natur oft stark empfunden. Und ich habe mich an ihr (und an unseren Hunden, mit denen ich groß zu werden das Glück hatte) immer wieder aufgerichtet, wenn ich einsam, traurig, verwirrt oder verzweifelt war.

Mit Furcht und Schrecken registriere ich heute, wie viele Menschen von der Natur so sehr entfremdet sind. Dies gilt, wie ich es als Lehrer in den letzten fünfzehn Jahren leider immer wieder beobachten musste, insbesondere für die jüngere, digital sozialisierte Generation.

Aus der Erinnerung gerissene Albumblätter einer Familiensaga – vergilbt und lückenhaft

Meine Eltern hatten sich im Schatten der Loreley auf einem der vielen Weinfeste am Mittelrhein kennengelernt. Die väterliche Familie war auf der Flucht von Lodz, mein Großvater und mehrere Onkels waren Weber (die Familie Goltz – Schoepe muss eine regelrechte Weber-Dynastie hervorgebracht haben), schließlich dort gestrandet. Mütterlicherseits war die Familie schon etwa ein Jahr vor Kriegsende aus Berlin zunächst nach Eggenfelden in Niederbayern geflohen.

Die Kleinstadt Eggenfelden blieb vor den Bomben der Alliierten verschont. Meine Mutter, die hier eine glückliche und unbeschwerte Jugend erlebte, erzählte, dass sich eines Sonntags nach dem Kirchgang im Herbst 1944 ein langer Gemeindezug in Richtung des vor der Stadt gelegenen Ackerlandes in Bewegung setzte, um dort auf einem Stoppelfeld einen großen Krater zu besichtigen. Ein amerikanischer Bomber hatte dort seine tödliche Fracht, wohl aus Versehen, verloren.

Das war das Kriegsgeschehen in Eggenfelden, bis es mit dem Einmarsch der US-Amerikaner am 1. Mai 1945 endete.

Trotzdem kam der Krieg auch nach Eggenfelden. Mehr als 340 Söhne der Stadt kamen aus ihm nicht mehr zurück.

Später ging die Familie mütterlicherseits aufgrund geschäftlicher Verbindungen meines Großvaters nach St. Goar. Dorthin hatte es nach Zwischenstation im Fränkischen auch die väterliche Familie verschlagen: Anfang der 1950er Jahre richtete mein Großvater im Untergeschoss eines größeren Wohnhauses direkt an der Rheinuferstraße (B 9) eine kleine Weberei ein, von der die Familie mehr schlecht als recht ernährt werden konnte. Natürlich musste jeder in der Familie mit anpacken.

Mein Vater, Jahrgang 1931, war ein Selfmade-Mann und brachte es mit Geschick und noch mehr Glück (wie ich vermute) zu viel Geld als Vertreter für Werkzeugmaschinen. So wurde ich in eine aufstrebende Wirtschaftswunder-Wohlstandsfamilie hineingeboren, die in vielem „nicht Fisch, nicht Fleisch“ war. „Östliche“, evangelische, aber kirchenfern bis kirchenkritisch eingestellte Flüchtlinge im katholischen Rheinland (später sind alle aus der Kirche ausgetreten). Liberal bis auf die Knochen, mit einem Bein betont weltläufig, mit dem anderen bodenständig, unprätentiös und relativ frei von sozialen Vorurteilen. Aus Familien, die ursprünglich aus urbanem Milieu stammte, die es durch die Flucht- und Wanderungsbewegungen der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit in eine ländlich-konservative, provinzielle, bisweilen als rückständig wahrgenommene Umgebung verschlagen hatte. Meine Familie wurde von den Einheimischen akzeptiert und konnte sich ohne Probleme in das dörfliche Leben integrieren.

Meine Mutter hätte nach dem Krieg gerne Archäologie oder Kunstgeschichte studiert, das blieb ihr aus finanziellen Gründen versagt. Mein Vater nannte sich „Ingenieur“, ob er je eine richtige Ausbildung gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er nach dem Krieg neben der Mitarbeit in der Weberei seine Abende als Kantinenwirt bei den französischen Besatzungstruppen in Moselweiß, einem Stadtteil von Koblenz, verbrachte und dass das, da er uns öfter davon erzählte, eine recht glückliche Zeit für ihn gewesen sein muss. Denn er war sonst nicht besonders gesprächig.

Mein Großvater mütterlicherseits war ein wohlhabender Berliner Kaufmann, der, nachdem er durch den Krieg seine Firma, seine Mietshäuser und sein Vermögen verloren hatte, alle seine wirtschaftlichen Hoffnungen in eine Erfindung setzte, für die ich für die Jahre 1953 und 1963 bei der Internet-Recherche zu diesem Text Patentanmeldungen finden konnte. (30) Für die Patente und Patentrechtsprozesse, die ihm von einem damals marktführenden US-amerikanischen Konzern aufgezwungen wurde, verscherbelte meine Großmutter ihren letzten Schmuck. Dieser Kampf kostete meinen Großvater nicht nur sehr viel Geld, sondern auch die Gesundheit. Kurz vor seinem frühen Tod, – er starb mit 63 – der ihn im Jahr vor meiner Geburt ereilte, hatte er – von den Prozessen zermürbt und von einem schweren Herzleiden gezeichnet – zusammen mit einem jüngeren Sozius auf einem Nürnberger Hinterhof ein Unternehmen gegründet, das seine Erfindungen, Gleitverschlüsse für Kunststoff-Verpackungsbeutel, wirtschaftlich verwerten sollte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte sich das Unternehmen ab dem Ende der 60er Jahre erfolgreich.

Meine Mutter durfte nach dem Krieg immerhin eine Lehre im Hotelgewerbe in einem der besten Häuser Münchens, dem Regina-Palast-Hotel, machen. Dort gingen UfA-Stars ein und aus und so verfügte sie später über ein reichhaltiges Repertoire an Anekdoten und Geschichten aus der mondänen Welt, über teils sehr sympathische, teils aber auch recht unsympathische Stars und Sternchen, mit denen sie uns gerne unterhielt. Wenn sie sich mit uns einen alten Film im Fernsehen anschaute, kam ihr die eine oder andere selbst erlebte Episode mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die in diesem Film eine Rolle hatten, wieder in den Sinn.

Mein Großvater hatte sich als Inhaber und Chef einer kriegswichtigen Maschinenfabrik der Einberufung in die Wehrmacht erfolgreich entziehen können. Er soll Pazifist gewesen sein, hatte aber 1933 „aus Verzweiflung“ die NSDAP gewählt. Der Röhm-Putsch im Juli 1934 hat ihn politisch aufwachen lassen, seitdem war er Gegner des Regimes.

Später habe ich mich oft gefragt, wie mein Großvater mit dem Widerspruch klar kam, einerseits Pazifist zu sein, andererseits sich dank der Kriegswichtigkeit seiner Fabrik von Wehrmacht und Kriegsdienst freigekauft zu haben. Und wie sicher konnte er sein, nicht doch noch an die Front gezogen zu werden? Die Tatsache, dass er dem Krieg auf andere Art und Weise diente – wie stark hat ihn das belastet? Meiner Großmutter zufolge soll er sich für den Rest seines Lebens Vorwürfe gemacht haben, dass er sich so über die Nazis täuschen ließ. Vor dem Krieg wurde er sogar einmal von der Gestapo verhaftet. Er war wegen Hitler-Witzen, die er unvorsichtigerweise in einer Kneipe erzählt hatte, denunziert worden.

Mein anderer Großvater, den ich als liebevollen, immer zu Späßen aufgelegten Opa und guten und geduldigen Schachlehrer in Erinnerung habe, soll in der SS gewesen sein. Darüber wurde zu Hause nie gesprochen. Ich habe erst viel später von meiner Tante davon erfahren.

Obwohl ich schon als Kind wusste, dass mein Opa im Krieg war, habe ich ihn mir merkwürdigerweise nie als Soldat vorgestellt. Er hat auch nichts Persönliches über diese Zeit erzählt. Es heißt, er sei Fotograf gewesen und ist vielleicht daher vor unmittelbaren Kampfhandlungen verschont geblieben, was erklären könnte, dass er ohne sichtbare Blessuren aus dem Krieg zurückkehrte. Ich will mir aber auch heute noch nicht ausmalen, welche Gräueltaten er als Fotograf der SS möglicherweise ins Bild gebannt hat.

Nur dem beherzten Eingreifen meiner Großmutter soll es übrigens zu verdanken gewesen sein, dass mein Berliner Großvater nach ein paar Tagen Gestapo-Haft wieder nach Hause zurückehrte. Sie hatte den Gestapo-Mann, der in dieser Angelegenheit das Sagen oder genug Einfluss hatte, becirct und umgarnt, vielleicht auch bestochen – das ließ sie offen. Meine Großmutter, die eine sehr schöne Frau gewesen ist und auf den alten Fotos immer sehr ladylike aussah, war sich ihrer Wirkung auf Männer wohl sehr bewusst. Außerdem besaß sie – als uneheliches Kind in einfachen Verhältnissen im Arbeiterbezirk Treptow geboren, ihre Mutter hatte die vierköpfige Familie als Näherin alleine über Wasser gehalten – die Schlagfertigkeit der sprichwörtlichen „Berliner Schnauze“.

Hitler hielt sie übrigens, wegen seines Geschreis und seines lächerlichen Gestikulierens, schon vor 1933 für verrückt. Sie nahm sich heraus auf den „Heil Hitler!“-Gruß mit „Schönen guten Tag“ zu antworten. Dem Blockwart, der sie wiederholt dafür zur Rede stellte, bot sie Paroli, er sei nur ein kleiner Gernegroß gewesen. Diese kleinen Widerstandsakte blieben für sie völlig folgenlos. Meine Großmutter klärte mich auch schon früh darüber auf, dass der nach dem Krieg oft geäußerte Satz „Wir konnten ja nicht wissen, was mit den Juden geschieht“ eine Mär gewesen sei. Ihr Argument war, dass, wenn selbst eine so völlig unpolitische Frau wie sie von den Konzentrationslagern und Gaskammern im Krieg erfahren habe, jeder davon hätte hören und wissen können. Sie hat in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft die Verhaftungen und das Zusammentreiben von Juden, die, wie sie sagte, „keiner Seele etwas zuleide getan hatten“, zu den Deportations- Sammelplätzen, von wo aus sie in die Vernichtungslager transportiert wurden, mitbekommen. Der Gedanke daran sowie die verstörenden Bilder an die Judenverfolgung, insbesondere an die Reichspogromnacht 1938, suchten sie immer wieder heim.

Manchmal sah ich sie, wenn ich ihr abends vor dem Schlafengehen noch einen Gute-Nacht-Kuss geben wollte (was ich, seitdem sie in die Wohnung über uns gezogen war, fast jeden Abend tat) weinend in ihrem Fernsehsessel sitzen. Dann wurden wieder einmal in Filmen oder TV-Dokumentationen die von den Nazis und ihren Mitläufern begangenen Grausamkeiten gezeigt. Sie nahm mich dann meist auf den Schoß und erzählte mir, manchmal völlig aufgelöst, Geschichten aus dieser Zeit, um so ihrem Herzen, das von diesen quälenden Erinnerungen beschwert war, etwas Erleichterung zu verschaffen. Doch neben der Linderung war es ihr ausdrücklicher Wunsch – und so sprach sie zu mir auch – diese schrecklichen Erinnerungen weiterzugeben, damit sich so etwas niemals wiederholen möge. Sie waren ein wichtiges Motiv dieser ganz besonderen Geschichtsstunden und intuitiv verstand ich die Dringlichkeit ihres Anliegens – für ihren inneren Frieden und aus Sorge um die Zukunft ihrer Enkel.

Bernd Schoepe, Jahrgang 1965, Studium der Soziologie, Germanistik, Philosophie und Erziehungswissenschaften in Frankfurt/M. und Hamburg. Erstes und zweites Staatsexamen. Freier Autor, der zu bildungspolitischen, bildungssoziologischen- und bildungsphilosophischen Themen schreibt. Seit 2003 im Hamburger Schuldienst. Langjähriges GEW-Betriebsgruppen-Mitglied, ehem. Vertrauensmann, ehem. Mitglied der Hamburger Lehrerkammer. Hauptberuflich bin ich Politik- Deutsch- und Philosophielehrer an einer Hamburger Stadtteilschule. Kontakt: berndschoepe\@gmx.de

LASSEN SIE DER FRIEDENSTAUBE FLÜGEL WACHSEN!

In Kürze folgt eine Mail an alle Genossenschafter, danke für die Geduld!

Hier können Sie die Friedenstaube abonnieren und bekommen die Artikel zugesandt.

Schon jetzt können Sie uns unterstützen:

- Für 50 CHF/EURO bekommen Sie ein Jahresabo der Friedenstaube.

- Für 120 CHF/EURO bekommen Sie ein Jahresabo und ein T-Shirt/Hoodie mit der Friedenstaube.

- Für 500 CHF/EURO werden Sie Förderer und bekommen ein lebenslanges Abo sowie ein T-Shirt/Hoodie mit der Friedenstaube.

- Ab 1000 CHF werden Sie Genossenschafter der Friedenstaube mit Stimmrecht (und bekommen lebenslanges Abo, T-Shirt/Hoodie).

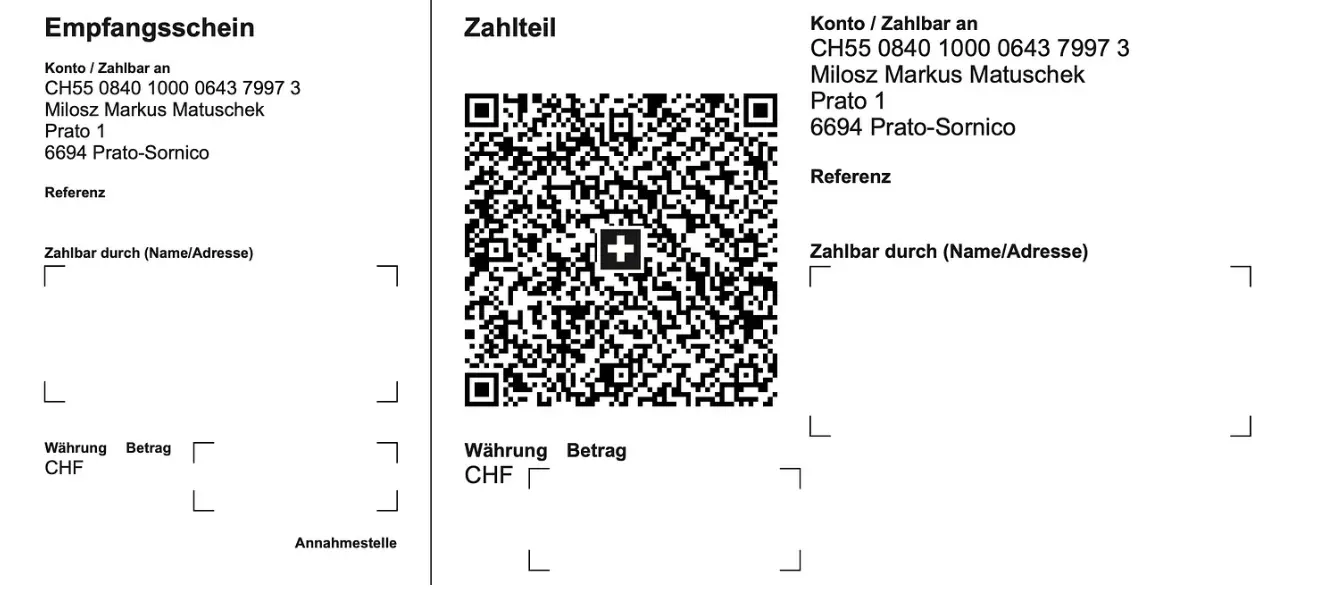

Für Einzahlungen in CHF (Betreff: Friedenstaube):

Für Einzahlungen in Euro:

Milosz Matuschek

IBAN DE 53710520500000814137

BYLADEM1TST

Sparkasse Traunstein-Trostberg

Betreff: Friedenstaube

Wenn Sie auf anderem Wege beitragen wollen, schreiben Sie die Friedenstaube an: friedenstaube@pareto.space

Sie sind noch nicht auf Nostr and wollen die volle Erfahrung machen (liken, kommentieren etc.)? Zappen können Sie den Autor auch ohne Nostr-Profil! Erstellen Sie sich einen Account auf Start. Weitere Onboarding-Leitfäden gibt es im Pareto-Wiki.