Die Nachwirkungen des Krieges. Teil 6 des Essays von Bernd Schoepe.

Autor: Bernd Schoepe. Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben. Sie finden alle Texte der Friedenstaube und weitere Texte zum Thema Frieden hier. Die neuesten Pareto-Artikel finden Sie in unserem Telegram-Kanal.

Die Anmerkungen zum Text (Fußnoten) folgen aus technischen Gründen gesondert.

Die neuesten Artikel der Friedenstaube gibt es jetzt auch im eigenen Friedenstaube-Telegram-Kanal.

Dies ist Teil 6 des Essays von Bernd Schoepe. Lesen Sie hier Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 und Teil 5.

Über Vergangenheit und Zukunft der Utopie einer glücklichen Kindheit und des guten Lebens

Ihren Ursprung hatte die als idyllisch im Gedächtnis gebliebene Kindheit nicht nur in der Natur und dem Bild, das sich von ihr eingeprägt hat: Die sanftmütigen, meditativ wirkenden Kühe auf der Weide, die lebhaft-lustigen Schweine im Stall, das umfriedete Leben in unserem Gutshof, wo wir mit großem Garten und altem Baumbestand auf einem parkähnlichen, eingefriedeten Gelände zur Miete wohnten, die Hühner, die in den angrenzenden Bauern-Gärten herumliefen, gackerten und pickten, das Plätschern des Baches, der durch unser Dorf fließt und dessen Lauf durch die Gemarkung die natürliche Grenze unserer kindlichen Welt bildete, die vielen Kirschen, Äpfel und Pflaumen im Sommer an den Bäumen in den Streuwiesen gleich hinter unserem Haus.

„Das Paradies ist nebenan“, heißt eine Erzählung des niederländischen Schriftstellers Cees Nooteboom. Für mich fing das Paradies hinter dem Hoftor und später gleich links um die Ecke unserer Garagenauffahrt an. Da waren die Obstbaum-Plantagen und Bimsgruben (das vulkanische Gestein der Eifel, das hier zum Bauen gefördert wurde), in denen wir tobten und von den von Baggern aufgetürmten Sandbergen purzelten. Da war das hohe Gras im Sommer, der Dschungel an Unkraut und Brennnesseln, vor denen man sich beim Abenteurer- und Entdecker-Spiel in Acht nehmen musste, dort legte sich der Duft frisch gedroschener Getreidefelder im August über eine unspektakuläre, aber das Auge und die anderen Sinne beruhigenden Landschaft und nährte die Melancholie meiner Kindheit und Jugend.

Das Idyll und seine Anmutungen hatten also nicht nur mit der Natur, sondern auch mit der Prosperität und der Aussicht zu tun, dass die Kinder, also unsere Generation, es einmal besser haben würden. Die Zukunft in den 1970er Jahren war trotz Ölkrise und Sonntagsfahrverboten – an zwei Sonntagen radelte ich in Begleitung meiner Eltern staunend und wie gebannt von der geteerten Leere über die für PKW und LKW gesperrte Autobahn – eine rosige Zukunft.

Von dieser Vorstellung hat sich unsere Boomer-Generation längst verabschieden müssen: Wir werden es nicht mehr so gut wie unsere Elterngeneration im Alter haben. Wir leben wieder in unsicheren, prekären Zeiten. Der nahende Lebensabend erscheint für uns nicht im idyllisch-milden Licht. Als Produkt der Baby-Boomer-Generation verbindet mich mit meinen Zeitgenossen zwar „das Glück der späten Geburt“, doch wird dieses Glück an der Schwelle, an der wir dabei sind, uns langsam aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen (wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass viele aus meiner Generation noch bis 70 oder länger arbeiten werden), wieder als das wahrgenommen, was es historisch – bis auf ganz wenige Ausnahmen – immer war: etwas äußerst Fragiles.

Die Abwesenheit steinerner Zeugen bei gleichzeitiger Anwesenheit versteinerter Zeugen

Zu diesem Idyll gehörte auch, dass es in meiner Kindheit irgendwie ganz unglaubhaft zu sein schien, dass die nur knapp sechs Kilometer Luftlinie entfernte Koblenzer Innenstadt, wo ich ab 1977 das Gymnasium besuchte, 1944/45 in 40 Bombenhageln zu 87 Prozent zerstört worden war. Auf alten Aufnahmen sehe ich, dass der Friedrich-Ebert-Ring, an dem meine Schule, das Eichendorff-Gymnasium steht (sie wurde zwischen 1950 und 1957 wiederaufgebaut), einer Trümmerwüste glich.

21 Jahre vor meiner Geburt – warfen insgesamt 3772 US-amerikanische und britische Flugzeuge 10.000 Tonnen Bomben auf Koblenz. 1100 Menschen starben. „Das historische Stadtbild der Hauptstadt der Rheinprovinz ging in der Folge für immer verloren.“ Die relativ niedrige Opferzahl – in Köln starben bei den Luftangriffen 20.000, in Dresden 25.000 Menschen – liegt daran, dass etwa 70.000 Koblenzer bis Ende 1944 nach Thüringen evakuiert worden waren. Nur etwa 9000 Menschen waren aus „kriegswichtigen Gründen“ in der Stadt verblieben. Diese „lebten wochenlang in den großen Betonbunkern der Innenstadt“. Für viele nach dem Krieg in die Stadt zurückkehrenden Menschen dienten diese Bunker dann noch lange als „provisorische Wohnungen“.

Manchmal denke ich heute, angesichts der Kriegsbesoffenheit (nicht nur) unserer dysfunktionalen Eliten, es wäre gut gewesen, einen Straßenzug in jeder vom Krieg zerstörten Stadt, in Koblenz z.B. einen Teil der oberen Löhrstraße, zwischen Löhrrondell und Rizzastraße, nicht wiederaufzubauen. Dort fand am 6. November 1944 der Angriff der Royal Air Force auf die Koblenzer Innenstadt statt, der die meisten Opfer forderte: 109 Tote, 558 Verletzte und 25.000 Obdachlose. (31)

Natürlich weiß ich, dass der Krieg und eine solche Trümmerstraße sich nicht musealisieren lassen. Mit der Zeit bekämen sie nolens volens etwas disneyworldartiges. Auch Trümmer und Ruinen müssen denkmalpflegerisch und erinnerungskulturell konserviert werden: Das dürfte sich am Ende also nicht als die geniale List des Erinnerns herausstellen, durch welche man das „Nie wieder!“ stark und unverbrüchlich in die Herzen und Köpfe der Nachkriegsgenerationen pflanzt, auf dass es als ein zutiefst Verinnerlichtes, Identitätsbildendes transgenerational wirke und die Menschen für Kriegspropaganda unempfänglich mache. Es böte schließlich auch keine Lösung dafür an, Anti-Militarismus, Pazifismus und Menschlichkeit als Botschaft und Lehre dieser dunklen Kriegszeiten mit Erfolg in eine bessere Zukunft zu tragen.

Dies beiseite gelassen: Hätte ich als Kind und alle meine Altersgenossen dadurch eine klarere Vorstellung davon erhalten, was es heißt, dem Krieg entronnen zu sein?

Vermutlich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich, dass die stehen gelassenen Trümmer mich mit der Nase auf Fragen gestoßen hätten, die ich weit weniger abstrakt, dafür aber mit größerer Dringlichkeit an meine Eltern und Großeltern gerichtet hätte. Ich vermute, dass ein solches Trümmerfeld, das man absichtsvoll als eine aus der Zeit gefallene Ansicht, als ein Standbild des Krieges bewahrt hätte, in mir mehr und mich hartnäckiger beschäftigende Fragen aufgeworfen hätte (aus der Romantik wissen wir, dass und wie Ruinen die Fantasie anregen: „Was mag sich früher hier alles zugetragen haben? Wie war das Leben hinter diesen Mauern, die jetzt Ruinen sind?“).

Weiter denke ich, dass diese Fragen womöglich auch das hätte aufbrechen können, was bei meinen Eltern und Großeltern als Erinnerung larviert war und dadurch auch für mich lange, sehr lange unterhalb der Wahrnehmungsschwelle blieb.

Da es eine solche Ansicht der schrecklichen Vergangenheit in dieser Unmittelbarkeit nicht gab, blieb vieles in meiner Sozialisation doch den Zufällen überlassen. Aber auch die formten am Ende ein eindrückliches, für meine Identität bedeutsam werdendes Bild vom Krieg und seinen Zerstörungen. Viel weniger schuf er aber eine Vorstellung von oder besser ein Sensorium für die Verletzungen oder Versehrtheiten, von denen ich in bestimmter Weise in der Gestalt meiner Mutter, meines Vaters und meiner Großeltern umgeben war. Dabei nahmen diese Versehrtheiten ja auch indirekt Einfluss auf meine Erziehung, mein Denken und Fühlen. Auf diese Verletzungen werde ich im Schlussteil meines Erinnerungspuzzles näher eingehen.

DIE FRIEDENSTAUBE FLIEGT AUCH IN IHR POSTFACH!

Hier können Sie die Friedenstaube abonnieren und bekommen die Artikel zugesandt, vorerst für alle kostenfrei, wir starten gänzlich ohne Paywall. (Die Bezahlabos fangen erst zu laufen an, wenn ein Monetarisierungskonzept für die Inhalte steht). Sie wollen der Genossenschaft beitreten oder uns unterstützen? Mehr Infos hier oder am Ende des Textes.

Sie schreiben und haben etwas zum Frieden zu sagen? Melden Sie sich gerne: friedenstaube@pareto.space

VIII Meine „zufälligen“ Bildungserlebnisse – Lob der Lehrer und eine merkwürdige Beobachtung

Wenn ich hier vom Zufall spreche, so muss diese Rede – mit Blick auf die Bildungserlebnisse, die mich und mein Bild des Vergangenen formten – noch präzisiert werden. Womit wir beim Thema Schule und Lehrer und der Rolle angelangt wären, die sie für meine anti-militaristische Mensch-Werdung spielten.

Meinen Lehrern verdanke ich viel. Sie haben mir die Lust am Denken beigebracht. Gewiss nicht alle meine Lehrer waren gut, aber alle waren nützlich, um mir mein eigenes Wertegerüst zu bauen und mir meine eigene Weltanschauung zu bilden, außerhalb des familiären Mikro- und Wertekosmos.

Unter den Lehrern waren auch ein paar mediokre und ein paar, die zweifelsfrei auch sadistisch veranlagt waren. Aber erstaunlich ist für mich vor allem, wie sehr sich mir bestimmte Szenen, Momente, Situationen gerade mit den Lehrerpersönlichkeiten für immer eingeprägt haben, die ich auf bewundernde Art und Weise liebte und verehrte. In ihnen begegneten mir lohnende Beispiele, Mensch zu sein.

Vor alten Nazi-Lehrern bin ich zum Glück verschont geblieben. Ob das etwas mit dem liberalen Ruf meiner Schule zu tun hatte, kann ich nur vermuten. Für mich wie einige meiner besten Grundschul-Freunde war bei der Schulwahl das Gerücht ausschlaggebend gewesen, dass das Eichendorff unter den Gymnasien in Koblenz dasjenige sei, auf dem man am leichtesten sein Abi machen könne. Da ich natürlich mitbekommen hatte, wie schwer sich mein fünf Jahre älterer Bruder auf dem altsprachlichen Koblenzer Honoratioren-Gymnasium tat, auf das meine Eltern den Erstgeborenen geschickt hatten, war das verständlicherweise für mich das entscheidende Kriterium (nach einer Wiederholung wechselte mein Bruder nach der 7. oder 8. Klasse vom „Görres“ auf die Clemens-Brentano-Realschule, wo der „Schulversager“, der den Eltern viel Kummer und Sorgen bereitete, dann eine ganz ordentliche Mittlere Reife ablegte.) Tatsächlich habe ich das Eichendorff als eine liberale, im besten Wortsinn tolerante Schule erlebt. Eine Schule, die den Widerspruch nicht unterdrückte und erstickte, sondern pädagogisch meist engagiert und produktiv bearbeitete.

In komprimierter Fassung lautet das Lob meiner Lehrer so:

Man konnte in eurem Unterricht gut diskutieren, ihr hattet fast immer ein Ohr für abweichende Meinungen, meinen Eigensinn habt ihr mehr gefördert als unterdrückt. Danke dafür! Euer Wissen, das ihr mir vermittelt habt und euer Verständnis der Welt machten mich zu einem Suchenden, Fragenden, Zweifelnden und eröffneten mir geistige Horizonte. Sie regten vor allem dazu an, intellektuelle Abenteuer auf eigene Faust zu unternehmen (denn das war noch viel spannender als sich mit dem in der Schule „Durchgekauten“ zu beschäftigen, dass man auch mit den „blöden Mitschülern“ teilen musste. Diese Abenteuer hingegen gehörten mir als mein Schatz ganz allein!).

Und danke dafür, dass ihr mich trotz meiner Unreife ernst nahmt!

In der Schule bekam ich die Impulse, die ich zu Hause und im Austausch mit Freunden vertiefte. Da ich naturwissenschaftlich eine Niete war, haben mich immer nur die geisteswissenschaftlichen Fächer angezogen und interessiert. Dort sind mir die Lehrer begegnet, die Vorbilder für mich wurden und denen ich den Wunsch verdanke, selbst Lehrer werden zu wollen. Wichtig wurde auch schon früh das Theater für mich. In Theatergruppen an der Schule sprach ich mich frei, erprobte mich, gewann Selbstbewusstsein und entwickelte einen Sinn für die Ambivalenzen und die Pluralität des Wesens Mensch und für das spannungsgeladene und oft widersprüchliche Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.

Wenn ich über die zahlreichen Impulse spreche, die ich durch den Unterricht und über ihn hinaus von meinen Lehrern erhielt und die ich hier unmöglich alle aufzählen kann, so gilt das natürlich auch bzw. sogar in besonderem Maße für die Themen Krieg und NS-Vergangenheit. Sie nahmen ohnehin fächerübergreifend einen breiten Raum in der Mittel- und Oberstufe ein.

Mein Sozialkundelehrer in der 9. und 10. Klasse schien regelrecht „besessen“ von diesem Thema zu sein. Er zeigte uns viele Dokumentationen der NS-Zeit aus dem Bundesarchiv, darunter einige mit sehr, sehr harten Aufnahmen der Leichenberge, Skelette, Krematorien aus den Konzentrationslagern und von den Gräueltaten der SS im Krieg. Mitschülerinnen liefen weinend aus dem Raum, weil sie die gezeigten Bestialitäten nicht länger ertrugen. Meist war ich wie benommen, wenn die Pause uns aus dem abgedunkelten Chemielabor, das als Filmvorführraum diente, entließ. Das normale Schulleben, die Pausenhofszenerie schien plötzlich alles andere als ganz normal zu sein.

Natürlich habe ich nie gefragt, wie es zu dieser „Besessenheit“ des Sozialkunde-Lehrers gekommen war und wir haben auch nie mit ihm darüber gesprochen und etwa gefragt, wie er diese Zeit als Kind persönlich erlebt hat. Das Thema Nationalsozialismus / Drittes Reich auf Personen und Persönliches, gar auf meine Lehrer zu beziehen, lag mir und meinen Mitschülern fern. Wir sind nicht auf die Idee gekommen, sie als Zeitzeugen selber zu befragen. Das kommt mir heute komisch vor, denn es wäre doch naheliegend gewesen. So kann man sagen, dass meine Kindheit und Jugend in Bezug auf den Krieg rückblickend geprägt war durch die Gleichzeitigkeit einer An- und einer Abwesenheit, die zusammengenommen eine verzögerte, latente Bildungswirksamkeit entfaltete: Die Anwesenheit irgendwie versteinerter Zeugen des Krieges bei gleichzeitiger Abwesenheit seiner steinernen Zeugen.

Heute vermute ich, dass die Obsession meines Sozialkundelehrers mit einem offenkundig labilen Charakter oder einer Persönlichkeitsstörung korrespondierte, die aus seiner Kriegskindheit herrührte. Wir erlebten es wiederholt, dass er betrunken zu uns in den Unterricht kam und sich sehr daneben benahm. Aber wir Schüler wären nicht auf die Idee gekommen, zwischen dem einen und dem anderen irgendeinen Zusammenhang herzustellen.

Die sichtbaren und die unsichtbaren Beschädigungen durch den Krieg

An dieser Stelle möchte ich auf den Satz von Patrick Baab aus der Einleitung zurückkommen, das diesem Text den Titel gab.

Obwohl in meiner Familie niemand sichtbare Beschädigungen oder Versehrtheiten aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hatte, lässt sich die Erkenntnis „Keiner kommt aus dem Geschehen in einem Kriegsgebiet wieder heil raus, das macht etwas mit einem“ auch auf meine Familie anwenden.

Je länger ich darüber nachdenke – das betrifft jene Erfahrungen des zweiten und dritten Blicks, auf die ich in der Einleitung hingewiesen habe – desto stärker komme ich zu dem Schluss, dass ich diese Beschädigungen als ihr Sohn auch mit mir herumtrage. Das, was der Krieg aus ihnen gemacht hat, wirkt(e) sich auch auf mich aus, ist an mich vererbt worden. Ich habe – ich wiederhole es an der Stelle noch einmal – doch nur zwanzig Jahre nach Kriegsende das Licht der Welt erblickt. Wie haben sich die Spuren des Krieges also in mir und meiner Persönlichkeitsentwicklung sedimentiert? (Es dürfte sinnvoll sein, dass jeder, der dem Frieden näherkommen möchte, sich diese Frage stellt.)

Ich sprach von den Wunden des Krieges als Verlarvungen, die im familiären Leben, meist unterschwellig, spürbar wurden und die ich als Kind und Jugendlicher zwar nur unzureichend erfassen konnte, aber dennoch aufgenommen habe. Sie traten für mich fast ausschließlich maskiert in Erscheinung. Nur bei meiner Mutter wurden sie etwas greifbarer für mich, denn sie ging offener damit um. Während es bei meinem Vater nur ganz selten einmal geschah, dass die Maske etwas angehoben oder ein Stück weit heruntergezogen wurde. Immer ging es dabei – was mir erst jetzt richtig klar geworden ist – um direkte oder indirekte Folgen des Krieges.

Ich habe noch nicht berichtet, dass ich unter dem liebevollen Schirm der Mütter (Mutter, Großmutter) groß geworden bin. Mein Vater blieb eigentlich ein Randgänger in meiner Welt als Heranwachsender. So eine Art Dauer- bzw. Stammgast der Familie. Da er als Handlungsreisender viel unterwegs war, passte das natürlich zu dem Eindruck, den seine Anwesenheit auf mich machte. Dies und die dominanten Mutterfiguren, ließen meinen Vater zwar männlich (auch im Sinne einer Unerreichbarkeit), aber blass und eindimensional aussehen. Seine berufsbedingte Absenz ist nicht der einzige Grund für sein schattenhaftes Dasein gewesen. Vielmehr blieb mir mein Vater emotional fern. Denke ich an ihn heute und will meine Eindrücke mit nur einem Wort zusammenfassen, kommt mir vor allen anderen Bezeichnungen das Wort „Gehemmtheit“ in den Sinn. Auch wenn ich über die Frage, wie er auf mich wirkte, länger nachgrüble, will mir kein besseres Wort einfallen. Irgendwie wirkte seine Abwesenheit bei physischer Anwesenheit so, als sei er von seinen eigenen Kräften in einem existenziellen Sinn abgeschnitten worden.

Bernd Schoepe, Jahrgang 1965, Studium der Soziologie, Germanistik, Philosophie und Erziehungswissenschaften in Frankfurt/M. und Hamburg. Erstes und zweites Staatsexamen. Freier Autor, der zu bildungspolitischen, bildungssoziologischen- und bildungsphilosophischen Themen schreibt. Seit 2003 im Hamburger Schuldienst. Langjähriges GEW-Betriebsgruppen-Mitglied, ehem. Vertrauensmann, ehem. Mitglied der Hamburger Lehrerkammer. Hauptberuflich bin ich Politik- Deutsch- und Philosophielehrer an einer Hamburger Stadtteilschule. Kontakt: berndschoepe@gmx.de

LASSEN SIE DER FRIEDENSTAUBE FLÜGEL WACHSEN!

In Kürze folgt eine Mail an alle Genossenschafter, danke für die Geduld!

Hier können Sie die Friedenstaube abonnieren und bekommen die Artikel zugesandt.

Schon jetzt können Sie uns unterstützen:

- Für 50 CHF/EURO bekommen Sie ein Jahresabo der Friedenstaube.

- Für 120 CHF/EURO bekommen Sie ein Jahresabo und ein T-Shirt/Hoodie mit der Friedenstaube.

- Für 500 CHF/EURO werden Sie Förderer und bekommen ein lebenslanges Abo sowie ein T-Shirt/Hoodie mit der Friedenstaube.

- Ab 1000 CHF werden Sie Genossenschafter der Friedenstaube mit Stimmrecht (und bekommen lebenslanges Abo, T-Shirt/Hoodie).

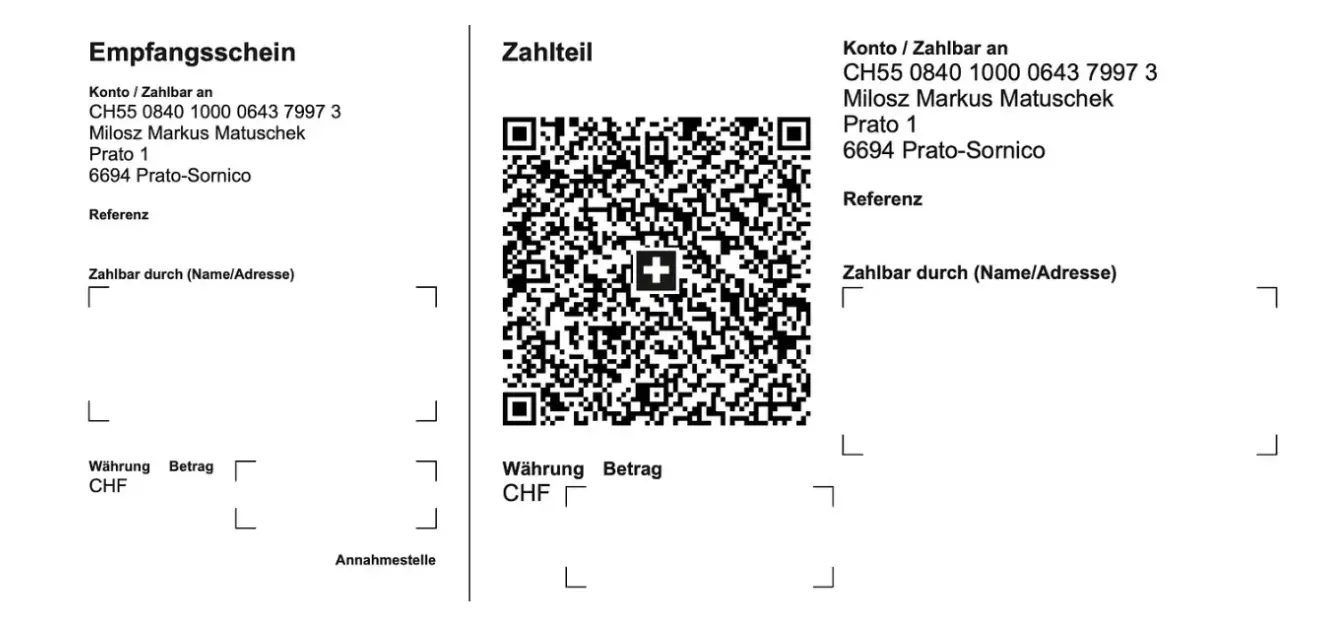

Für Einzahlungen in CHF (Betreff: Friedenstaube):

Für Einzahlungen in Euro:

Milosz Matuschek

IBAN DE 53710520500000814137

BYLADEM1TST

Sparkasse Traunstein-Trostberg

Betreff: Friedenstaube

Wenn Sie auf anderem Wege beitragen wollen, schreiben Sie die Friedenstaube an: friedenstaube@pareto.space

Sie sind noch nicht auf Nostr und wollen die volle Erfahrung machen (liken, kommentieren etc.)? Zappen können Sie den Autor auch ohne Nostr-Profil! Erstellen Sie sich einen Account auf Start. Weitere Onboarding-Leitfäden gibt es im Pareto-Wiki.

Pareto wird eine Schweizer Genossenschaft! Wollen Sie mit dabei sein? Mehr Infos hier und hier (engl.).